দুর্নীতি ও পুঁজি লুটেরাদের তাণ্ডব by মইনুল ইসলাম

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এক

নম্বর অন্তরায় কী, জানতে চাইলে বেশির ভাগ উত্তরদাতাই দেশের আয়তনের তুলনায়

বিপুঁল জনসংখ্যাকেই প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করবেন। তঁাদের দোষ দেব

না। কয়েকটি ছোট নগররাষ্ট্র বাদ দিলে বাংলাদেশই বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ

দেশ। কিন্তু অর্থনীতির ছাত্র হিসেবে আমি তাঁদের সঙ্গে একমত হব না যে

জনসংখ্যাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক।

কারণ, অর্থনীতি আমাকে শিখিয়েছে, মানুষ কখনোই কোনো দেশের প্রধান সমস্যা হতে পারে না। এর মানে এই নয় যে বিপুঁল জনসংখ্যার বিষয়টাকে আমি অবহেলা করতে বলছি কিংবা কম গুরুত্ব দিতে বলছি। মানব উন্নয়নই যেহেতু অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান উদ্দিষ্ট, তাই বিপুঁল জনসংখ্যাকে সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা ভ্রান্ত ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। জনগণকে যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে মানবপুঁজিতে রূপান্তরিত করাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান চ্যালেঞ্জ। অর্থনৈতিক গুরুত্বের দিক থেকে একটা বিপুঁল জনসংখ্যা-অধ্যুষিত রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে এর তুলনায় অন্য সবকিছুই গৌণ।

জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হারের সংজ্ঞা হলো: জন্মহার - মৃত্যুহার + বিদেশ থেকে দেশে অভিবাসন হার - দেশ থেকে বিদেশে অভিবাসন হার। বাংলাদেশের বর্তমান ১ দশমিক ৩ শতাংশ জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি হারের জন্য জন্মহারের হ্রাস যতখানি ভূমিকা রাখছে, তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে দেশ থেকে বিদেশে বিপুঁল জনগণের অভিবাসন। তাই দৃঢ়ভাবে বলতে চাই, সরকারের অগ্রাধিকার তালিকায় যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে উপযুক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জন্মহারকে যথাসম্ভব শিগগির দ্রুত কমিয়ে এনে জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হারকে ১ শতাংশে নামিয়ে আনার নিষ্ঠাবান ও জোরদার প্রয়াস নেওয়ার বিকল্প নেই বাংলাদেশের জন্য।

কিন্তু জনসংখ্যাকে ‘এক নম্বর সমস্যা’ ঘোষণা করলে প্রকৃত এক নম্বর সমস্যা থেকে জনগণের মনোযোগটা অন্যদিকে সরিয়ে দেওয়া হয়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে সবচেয়ে গুরুতর প্রতিবন্ধক রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রসাদের ভাগ পাওয়া পুঁজি লুটেরাদের তাণ্ডব। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের পর পাকিস্তানের ২৪ বছর এবং স্বাধীন বাংলাদেশের ৪৩ বছরেও দুর্নীতি ও পুঁজি লুণ্ঠনের এই তাণ্ডব থেকে জনগণের মুক্তি মেলেনি আজও। দু–দুবার স্বাধীনতা অর্জন সত্ত্বেও রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন এবং রাষ্ট্রক্ষমতা প্রয়োগকারী মহলগুলোর এহেন লুটপাট ও দুর্নীতির তাণ্ডব এতটুকুও কমেনি। বরং এই তাণ্ডব ক্রমবর্ধমান। ১৯৯১ থেকে ক্ষমতায় আসীন বিএনপি ও আওয়ামী লীগের ২৩ বছরের ক্ষমতার মেয়াদে দুর্নীতির তাণ্ডব পালাক্রমে এতখানি বেড়েছে যে অনেকের কাছে ‘থিফ অব বাগদাদ’ নামে কুখ্যাত এরশাদের শাসনামলকে এখন প্রশংসা করতে দেখা যাচ্ছে। গ্রামবাংলার বহুল প্রচলিত ‘কাফন চোরার’ গল্পটাই যেন সত্যি হয়ে গেছে বাংলাদেশে: কাফন চোরার মৃত্যুর পর তার ছেলে কাফন চুরির পাশাপাশি মুর্দারের বাড়িটাও পুঁড়িয়ে দিতে শুরু করায় ওই গ্রামের লোকেরা নাকি বলতে শুরু করেছিল, কাফন চোরাই তো ভালো ছিল। দুর্নীতিতে বিএনপি আর আওয়ামী লীগ গত ২৩ বছরে কে কাকে হারিয়ে দিচ্ছে বলা মুশকিল বৈকি!

অনুন্নয়নের রাজনৈতিক অর্থনীতির তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিষয়টার ব্যাখ্যা হলো, দু–দুবার স্বাধীনতা অর্জন সত্ত্বেও বাংলাদেশের রাষ্ট্রচরিত্র তেমন একটা বদলানো যায়নি। রাষ্ট্রের এ ধরনের সরকারকে পল বারান আখ্যা দিয়েছেন ‘কম্প্রাডোর গভর্নমেন্ট’, বাংলায় যাকে বলা হয় মুৎসুদ্দি সরকার। আন্দ্রে গুন্দার ফ্রাঙ্ক একে আখ্যা দিয়েছেন ‘লুম্পেন-পুঁজিপতি লালিত লুম্পেন-সরকার’। সামীর আমীনের ভাষায় এ ধরনের সরকার ‘প্রান্তীয় পুঁজিবাদের’ বৈশিষ্ট্য। আবার হামজা আলাভীর মতে, এ ধরনের সরকার ‘আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের’ বৈশিষ্ট্য।

সম্প্রতি প্রকাশিত অর্থনীতিবিষয়ক বিশ্বের ‘বেস্টসেলার’ হোয়াই নেশনস ফেইল গ্রন্থে এ ধরনের রাষ্ট্রকে ‘পুঁজি আত্মসাৎকারী রাষ্ট্র’ বলে অভিহিত করেছেন অর্থনীতিবিদ এসেমগলু ও রবিনসন। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলের এ দেশের রাষ্ট্রকে ওপরে উল্লেখিত চারিত্রমণ্ডিত রাষ্ট্রের ‘ক্ল্যাসিক নজির’ বলা চলে। ১৯৭২ সালের সংবিধানে সংসদীয় পদ্ধতির গণতন্ত্র চালু করার ব্যবস্থা রয়েছে বলে বিশ্বাস করেছিলাম আমরা। ১৯৭২-১৯৭৫ পর্বে পুঁরোপুঁরি উপলব্ধি করা না গেলেও ১৯৯১-২০১৪ পর্বে এখন আর কারও মনে সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে গণতন্ত্রের নামে এ দেশে প্রকৃত বিচারে শুধুই ‘নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর একনায়কত্ব’ চালু করতে পেরেছি আমরা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে প্রধানমন্ত্রীর একক ক্ষমতাকে অস্বাভাবিক কিংবা আপত্তিকর মনে হয়নি৷ এ জন্য যে স্বাধীনতা-পরবর্তী ওই টালমাটাল রাজনীতি ও বিপর্যস্ত অর্থনীতির বাস্তবতায় তাঁর শক্তিশালী নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল। তবু বলতেই হবে, মুক্তিযুদ্ধের কান্ডারি তাজউদ্দীনের মতো মেধাবী সহকর্মীদের মতামতের বিরুদ্ধে গিয়ে বঙ্গবন্ধু এককভাবে যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেগুলো জাতির জন্য ক্ষতিকরই হয়েছে। ধীরে ধীরে আত্মীয়স্বজন ও আমলাদের একটা ঘেরাটোপে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। শেখ মনির হাত ধরে বঙ্গবন্ধুর আপনজন হয়ে উঠেছিলেন খোন্দকার মোশতাকের মতো ঘাতকেরা। মন্ত্রিসভা থেকে বিতাড়িত হওয়ার পরও একদলীয় বাকশাল প্রতিষ্ঠা যে বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের জন্য আত্মঘাতী হবে, তা বলার জন্য লুঙ্গি-গেঞ্জি পরে ৩২ নম্বর ধানমন্ডিতে ছুটে গিয়েছিলেন তাজউদ্দীন, এটা সম্প্রতি প্রকাশিত তাজউদ্দীন-কন্যা শারমীন আহমদের বই তাজউদ্দীন আহমদ: নেতা ও পিতার মাধ্যমে পাঠকেরা জানতে পেরেছেন। বাকশাল প্রতিষ্ঠার পর চাটুকার ও স্তাবকেরা যখন হুক্কাহুয়া রব তুলেছিল বঙ্গবন্ধুকে ‘লাইফ প্রেসিডেন্ট’ করতে হবে, তখন আমার মতো ওই সময়ের ক্ষুদ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রভাষকেরও আফসোস প্রকাশ করতে হয়েছিল, ওরা বঙ্গবন্ধুকে এবার হত্যার আয়োজন করছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের হত্যাকাণ্ড তাজউদ্দীনের আশঙ্কাকে কী মর্মান্তিকভাবে সত্য প্রমাণিত করেছে, তা এখন আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু একজন নির্মোহ বিশ্লেষকের দৃষ্টিতে এখন তো বলতেই হবে, বঙ্গবন্ধুর শাসনামলেই আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের একাংশ দুর্নীতি ও লুটপাট শুরু করে দিয়েছিল এবং তাঁর আত্মীয়স্বজনের কেউ কেউ স্বজনপ্রীতিরও ফায়দাভোগী হয়েছিলেন। বৈদেশিক অনুদানের একাংশও লুটপাট হয়েছে। জাতীয়করণের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অধীনে ন্যস্ত কল-কারখানা ও সেক্টর করপোরেশনগুলোও দুর্নীতি ও পুঁজি লুণ্ঠনের শিকার হয়েছে। তখনকার বিপর্যস্ত জনজীবনে এই দুর্নীতি অসহনীয় ঠেকেছে, তাই ১৯৭৪-৭৫ পর্যায়ে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তায় ক্রমেই ধস নামিয়েছে দুর্নীতি ও লুটপাটের বদনাম। বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবার ও আত্মীয়স্বজনকে হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে জনগণের ব্যাপক কোনো প্রতিক্রিয়া না হওয়াটা এ দেশের ইতিহাসের একটা রহস্যজনক ধঁাধা। এমনকি এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে রাজপথে প্রথম প্রতিবাদ মিছিলটাও সংগঠিত হয়েছিল ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে, আওয়ামী লীগ বা ছাত্রলীগের সাহস হয়নি রাস্তায় নামার। দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হলে মানুষের যে নৈতিক সাহস তিরোহিত হয়ে যায়, এটা তারই একটা প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত মনে করি।

এরপর ক্ষমতা জবরদখলকারী সমরপ্রভুদের শাসনামলে এ দেশে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সুসম্পন্ন হয়ে গেছে। জিয়াউর রহমান ব্যক্তিগতভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত ছিলেন না বলে জনশ্রুতি থাকলেও তাঁর কেনাবেচার রাজনীতির প্রয়োজনে ব্যাংকঋণ ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বিলি-বণ্টনকে তিনি হাতিয়ার হিসেবে দেদার অপব্যবহার করে গেছেন, যা নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক দুর্নীতিরই দৃষ্টান্ত। আর স্বৈরাচারী এরশাদ রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতিকে এ দেশের মূল সিস্টেমে পরিণত করে গেছেন। এরশাদের এই মহাজনি পন্থাই অনুসরণ করে চলেছে খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন গত ২৩ বছরের ‘নির্বাচিত সরকার’। সে জন্য প্রতিবারই সুযোগ পাওয়ামাত্র তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত পরবর্তী নির্বাচনেই জনগণ প্রবলভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন সদ্য বিদায়ী সরকারকে। ২০০১ সালে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোটের বিপুঁল বিজয় তাদের প্রতি জনগণের ভালোবাসার জোয়ার ছিল না, আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে নেতিবাচক রায় ছিল ওটা। ২০০৬ সালে খালেদা জিয়া রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিনকে ব্যবহার করে প্রাণপণ প্রয়াস চালিয়েছেন নির্বাচনকে নিজের জোটের বিজয়ের হাতিয়ারে পরিণত করতে। দেশকে গৃহযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যেতে দ্বিধা করেননি তিনি। সুযোগ পেয়ে সামরিক বাহিনী তাদের কিছু আস্থাভাজন ব্যক্তিকে সামনে রেখে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলও করে নিয়েছিল। কিন্তু পিছু হটতে হয়েছে তাদেরও।

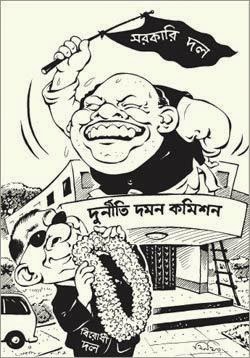

২০০৮-এর নির্বাচনে আবারও জনজোয়ারে অভিষিক্ত হয়ে ক্ষমতায় আসীন হয়েছেন শেখ হাসিনা। কিন্তু ইতিহাস থেকে শিক্ষাই নিলেন না তিনিও। আবারও দুর্নীতি ও পুঁজি লুণ্ঠনে বঁুদ হয়ে থাকলেন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। হাতে ধরে দুর্নীতি দমন কমিশনকে নখদন্তহীন ব্যাঘ্রে পরিণত করা হলো। এ সুযোগে আমলারা দুর্নীতি ও পুঁজি লুণ্ঠনের মাত্রাকে অভূতপূর্ব পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার সাহস পেয়ে গেলেন দলবাজির মহামচ্ছবে শরিক হয়ে। শেখ হাসিনা বুঝে গেলেন, নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচন হলে আবার আওয়ামী লীগের ভরাডুবি হবে। অতএব, উপদেষ্টাদের চাণক্য-নীতির খেলা শুরু হয়ে গেল, কীভাবে বিএনপিকে নির্বাচনের বাইরে রেখে একতরফা নির্বাচন করে ফেলা যায়। চাতুর্যের ওই খেলায় ধরা খেয়ে গেলেন খালেদা জিয়া ও বিএনপির নেপথ্যের কান্ডারি তারেক জিয়া।

সৌভাগ্যক্রমে ৫ জানুয়ারির ওই নির্বাচনী প্রহসনের ফায়দাভোগী হয়ে নিজের ক্ষমতার মসনদকে দীর্ঘায়িত করার সুযোগ পেয়ে বর্তে গেলেন শেখ হাসিনা। কিন্তু বাংলাদেশের শিশুগণতন্ত্রের যে মহাবিপদ উপস্থিত হয়েছে, সে ব্যাপারে কারও সন্দেহ থাকা উচিত হবে না। সে জন্যই জাতিকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, সমস্যার মূলে আসল কারণটাকে চিনতে হবে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রচরিত্রকে পুঁজি লুণ্ঠনকারী রেখে দিয়ে যতবারই খালেদা-হাসিনার নির্বাচনী ‘মিউজিক্যাল চেয়ার’ চলুক না কেন, তাতে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের সংকট কাটবে না। পরিবারপ্রীতি, বংশপ্রীতি, আত্মীয়প্রীতি, অঞ্চলপ্রীতি, বেধড়ক দলপ্রীতি, প্রশাসনে দলবাজির তাণ্ডব—এগুলো সবই দুর্নীতি আর পুঁজি লুণ্ঠনকে প্রাতিষ্ঠানিকতা প্রদানের সিস্টেমের রকমফের। ভোটের গণতন্ত্রকে দুই নেত্রীর ক্ষমতায় আসা-যাওয়ার ‘মিউজিক্যাল চেয়ারে’ পর্যবসিত করে তাঁদের প্রচণ্ড ক্ষমতাধর অবস্থানে নিয়ে গেছি আমরা। তাই তাঁদের স্বেচ্ছাচারিতার কাছে জিম্মি হয়ে গেছে পুঁরো জাতি।

মইনুল ইসলাম: অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি৷

No comments